Âpre froidure qui s’infiltrait par la fenêtre ouverte.

Bruits de tonnerre et grésil. Suivra le verglas.

Le printemps qui tardait. Les nuits de pleine lune.

Rien pour avoir envie de se lever.

Mon esprit déjà sur le pied de guerre : les phrases se pointent déjà.

Lire au lit?

Ou me lever et écrire tout ce qui me passe par la tête.

Sans point ni virgule

Sans paragraphe

Ou sans enchaînements évidents, cohérents pourtant.

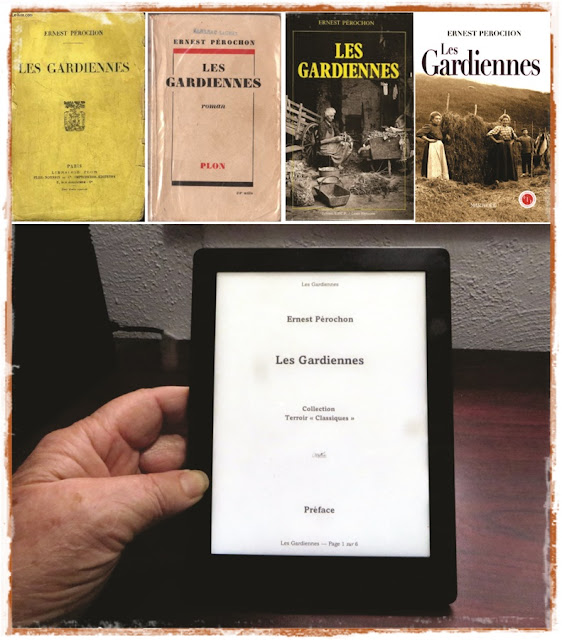

Comme ce que je lis ces jours-ci.

Comme Philippe Haeck — je ne connais-sais pas — découvert cette semaine.

Dans Nous sommes des énigmes

« Aux âmes curieuses, à qui a envie d’une seconde naissance, aux poires juteuses, cette courtepointe de pièces ramassées ici et là, sac à outils, l’ouvrir n’importe où — il n’y a que du milieu. Voir de différents angles comment le monde la vie nous malmènent réjouissent, ce qui arrive ou pas dans ma vie, répondre à quelques questions—dis-moi ce qui t’émeut, comment tu penses, avec qui tu vis, si tu as peur de mourir, comment ça se passe vieillir.»Entre deux phrases, en association d’idées sans doute, des citations, des extraits de ses lectures.

Une bibliothèque à lui seul.

Vérification dans Biblio Outaouais: autre livre de lui, de 2018 : Il y a tant d’il y a

Même style. Mêmes personnages d’Adam et Ève.

Et si même je vais le lire.

Et même une fois en main, il arrive qu’après cinquante pages, un autre m’attire déjà.

Il fut un temps où je prenais le temps de publier un billet de blogue sur mes lectures. Et comme tant bien des domaines, je ne tiens pas longtemps. Pas assidue, pas disciplinée. Paresseuse au sens où je me demande si ça vaut la peine. Besoin d’écrire oui, mais de moins en moins besoin de retravailler le texte en vue d’une publication quelconque. D’autres occupations plus urgentes, ou plus intéressantes.

Je ne sais plus très bien comment parler des livres que je lis. À part qu’ils me donnent envie d’écrire à mon tour. Pas tous, certains. Jusqu'à copier le style. Comme un jeu, voir si je peux encore.

Pour lire ou écrire, encore faut-il prendre le temps. Que je pense n’avoir plus. Ou en tout cas moins.

Surtout quand l’hiver est fini.

Après le verglas, le printemps, la première grive — merle d’Amérique. La première outarde — bernache. Les rivières débordent. Dehors. Gratter, pédaler.

Les mésanges n’ont plus rien à manger.

L’écureuil les en a privé.

Le bleu du ciel m’interpelle plus que les phrases de Philippe Haeck.

J’y reviendrai sûrement ou je lirai sur ma galerie, dehors.

« M’attirent âmes entremêlées, amitiés, cœur à cœur, complicités, conversations tranquilles, intimités, paroles allant loin, tête-à-tête. Que l’étude serre, regarde, prenne le monde. Malgré des encornages de bélier-capricorne, des erreurs d’aiguillage, Adam et Ève ont encore envie de vivre ensemble à cause d’une histoire d’amour [...] »J’en suis là. À lire des extraits question de savoir si je vais emprunter le livre, si je vais l’acheter.

Et si même je vais le lire.

Et même une fois en main, il arrive qu’après cinquante pages, un autre m’attire déjà.

Il fut un temps où je prenais le temps de publier un billet de blogue sur mes lectures. Et comme tant bien des domaines, je ne tiens pas longtemps. Pas assidue, pas disciplinée. Paresseuse au sens où je me demande si ça vaut la peine. Besoin d’écrire oui, mais de moins en moins besoin de retravailler le texte en vue d’une publication quelconque. D’autres occupations plus urgentes, ou plus intéressantes.

Je ne sais plus très bien comment parler des livres que je lis. À part qu’ils me donnent envie d’écrire à mon tour. Pas tous, certains. Jusqu'à copier le style. Comme un jeu, voir si je peux encore.

Pour lire ou écrire, encore faut-il prendre le temps. Que je pense n’avoir plus. Ou en tout cas moins.

Surtout quand l’hiver est fini.

Après le verglas, le printemps, la première grive — merle d’Amérique. La première outarde — bernache. Les rivières débordent. Dehors. Gratter, pédaler.

Les mésanges n’ont plus rien à manger.

L’écureuil les en a privé.

Le bleu du ciel m’interpelle plus que les phrases de Philippe Haeck.

J’y reviendrai sûrement ou je lirai sur ma galerie, dehors.

Penser à sortir mes chaises d'été.